始终伴随着中国流行音乐

然而华语乐坛一直活着

活到了这个神曲时代,也将活过这个时代

制造神曲

“流行音乐不流行了……但音乐出版的种类数量却空前庞大。”2018年,著名乐评人李皖写下了一组题为《坠入无底深渊》的文章,如此概括了过去五年中国流行音乐的的发展。在文章结尾处,他甚至略带悲观地如是写道:“流行音乐正在失去响应,稀薄的空气下面,是无底的深渊。底子在继续掉,鸟儿在继续坠。”

对于近年来的中国流行音乐而言,这绝非唯一的伤悼。

似乎,鸟儿在继续下坠。就在2021年岁末,歌手杨坤又发了一条微博:“我曾经说过,这个时代在进步,可是音乐至少倒退了十年,昨天,我忽然发现我错了,说得太保守了。”尽管有些语焉不详,但“昨天”这一指向已足够明确——前一天,腾讯音乐刚刚举办了第三届TMEA音乐盛典,中文互联网一夜之间被又一波“华语音乐完了”的哀鸿之声全面占领。

热歌就是短视频的BGM

争议的焦点来自盛典揭晓的年度十大热歌。这十首歌,无一例外地全部来自网络,有着典型的短视频底色。十首歌以串烧方式组合,总时长4分36秒,每首歌只截取不超过15~20秒的片段,像是一次短视频合集的现场展播。

在“年度十大”的名头下,榜单的信息权威与价值含量被放大得远远超越本来的意义。但实际上,这所谓“十大热歌”的产生主要源于数据的统计。从2020年开始,TEMA就把热歌从原本的金曲中独立出来,形成了差异明显、互不干扰的两个评选。只是最终成为焦点的,永远都是话题容易发酵的那一个。

李皖很清楚流量是怎么回事:“过亿的数据代表一个热度,但绝不代表上亿人,这是两个完全不同的概念。”乐评人郭小寒也向《中国新闻周刊》阐述了同样的逻辑:“大部分情况下,你只要听了这些歌,算法就会给你推一堆这样的歌,然后你就在这个系统里反复循环贡献点击量。在一个流量变现的时代,音乐内容生产者会再去生产这样类型的音乐,投到数据池里喂养更多人。这基本形成了一个闭环。”

作为当下互联网的通用工具,算法自然也是流媒体音乐平台的基本运营手段。网易云音乐的前员工刘颖告诉《中国新闻周刊》,通常一首新的非头部歌手的歌曲,如果上线之后的一周内可以达到10万~50万次的播放量,这首歌就会被放到一个更大的曝光池里,如果反馈再好就再叠加更多的曝光。这个过程中有时也会有人工的参与,比如某首歌的反馈没有达到预想效果,编辑会用专题推荐等方式再尝试一下,但基础仍然建立在数据筛选的结果之上。

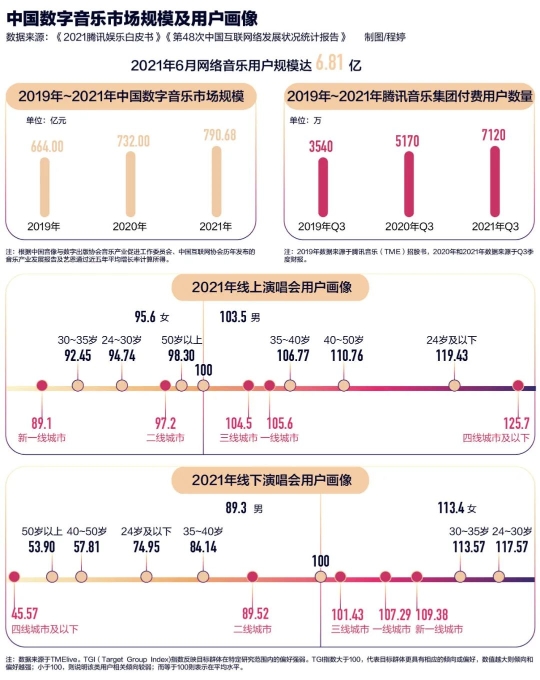

既然成为热歌的条件是数据,那么它们共同的短视频底色也便不难理解了。尽管针对短视频的批判从未间断过,但庞大的市场却一直在用实际选择将它抬上了“首席媒介”的位置。中国互联网络信息中心的数据显示,截至2021年6月,短视频用户规模已达8.88亿,而据《艾媒咨询2020年中国在线音乐行业发展专题研究报告》估算,同期的手机音乐客户端用户只有6.45亿。同时Mob研究院出品的《2020中国移动音乐行业报告》,对2020年9月的移动互联网泛娱乐行业用户时长也进行了比较,短视频以19.9小时占领首位,移动音乐仅仅8.4小时位居最末。2020年,周杰伦发布新歌《Mojito》,一个小时之内,在QQ音乐上卖出了100万份,在快手的播放量则超过800万;TME2020年Q1财报中的标杆案例《少年》与《世界那么大还是遇见你》,彼时累计完成50亿次播放,而在抖音上,仅《少年》就完成102亿次播放,并产生了1500万条以其为BGM(指背景音乐)的视频内容。

现实之下,摆在音乐平台面前的路径已分外清晰,唯有让歌曲进入到短视频平台流量池,才有可能实现对自身的引流,也唯有充分满足短视频的内容需求,才有可能换取可观的商业空间。2020年1月,腾讯音乐与快手达成了版权深度合作;8月,网易云音乐也宣布与抖音合作,共同致力于“音乐+短视频”内容生态建设。同时,据《财新》援引业内人士提供的数据称,TME45%的播放峰值音乐都是所谓抖音神曲,抖音事实性地成为腾讯音乐最重要的引流渠道。

巨头如此,中小公司更难例外。张博文是活跃在行业里的一位青年音乐人,每年经他作曲、编曲、监制或担任制作人的歌曲有数十首,其中不乏爆款之作,今年十大热歌中的《云与海》就是由他制作的,由他作曲的《错位时空》也在2021年火遍全网,“我吹过你吹过的晚风,那我们算不算相拥”的副歌段落,仅用一个月时间就收获了33亿的播放量。他同时经营着一家公司,从事歌曲的制作、发行和版权管理等业务,以音乐版权为主要收入。张博文告诉《中国新闻周刊》,短视频对自己的公司同样是一个最重要的出口。“像以前的打榜、门户平台的资源位这些,我们都不再做了,新闻稿都不发了。现在很简单,就是短视频平台把歌推火了,导流过来。目前这两年就是这么个时代。”B站上,有UP主梳理了《错位时空》走红的时间轴,发现歌曲在抖音上线的12天后,官方剪辑工具剪映上便出现了相关模板,随后歌曲又被投放给动画区、剧情区、音乐区等一众抖音KOL,获得上百万级流量曝光,一个月后歌曲迎来了百度指数的峰值。由此可见,一系列极富策略的短视频宣推操作,的确是这首歌成为爆款的重要原因。

在企业和资本的全方位把持下,唱作人只是整条产业链的最末端,除了少数可以掌握话语权的头部个体,大多只能遵循和适应已经形成的规则路径。2019年TMEA年度最佳新人女歌手陈雪凝的经纪人柯南对《中国新闻周刊》说:“音乐创作是很主观的,受众是很落地的,媒体多元化的必然结果就是这样,整个渠道都会下沉。抖音肯定会是重要的平台,它已经是一条巨鳄了,避不开的。”

其实只要稍加回溯便不难发现,网络歌曲的诞生和发展始终与中国互联网的成长轨迹关联紧密。2000年,随着网易、搜狐、腾讯、新浪、阿里、百度的陆续成立,中国互联网的基本格局形成;次年一首诙谐上口的《东北人都是活雷锋》通过电子邮件在网络流传,并逐步在BBS和大型网站中受到追捧,有人还将其制作成FLASH动画,蔓延成一时风潮,这首歌后来被公认为中国网络歌曲的起点。2002年,门户2.0时代开启,百度开始有了音乐频道,千千静听播放器诞生,数字音乐开始取代实体唱片成为主要的听歌方式。也在这一年,还是一位程序员的唐磊把自己创作的《丁香花》传到网上,之后迅速蹿红;2004年,酷狗音乐上线,成为中国第一个P2P在线音乐网站,同年《两只蝴蝶》《老鼠爱大米》等歌曲流行开来,网络歌曲迎来第一次爆发。2009年,互联网进入第三次发展浪潮,智能手机逐渐普及,互联网从PC端向移动端转移,这一时期《爱情买卖》《伤不起》等一批网络歌曲再次掀起传播高潮,2010年龚琳娜的《忐忑》成为第一支被真正赋予“神曲”定义的作品。

因此,“华语乐坛姓抖” 固然是一句有所夸大的调侃,但短视频兴起对这个时代的网络音乐所形成的改变和塑造,却是毋庸置疑也势必如此的。

神曲的生产方式

“华语音乐完了”的叹息终究包含着一种价值判断,本质上是对于当下流行歌曲质量的不认可。通常的感受与描述中,网络流行歌总是与诸如简单、直白、空洞、口水、土味、洗脑之类的评价相连。

这不全然是一种偏见。回到网络歌曲初兴的时代,在那个唱片公司和传统媒介统治市场的最后岁月里,大部分网络唱作人都是被挡在音乐工业门外的所谓草根,个中原因固然不一而足,但嗓音条件、创作水准、音乐素养方面的不足毋庸置疑是主要的一些原因。时至今日,旧有工业体系的崩解、媒介的去中心化、制作技术的软件化进一步释放了音乐作品的生产权,野蛮生长的局面之下必然会更加泥沙俱下。据腾讯音乐人的数据显示,2021年平台总入驻音乐人数已超30万人,新增00后音乐人同比增长55%,新增校园音乐人同比增长239%。而在《中国新闻周刊》采访的4位青年音乐人中,有3人都没有专业学习经历,完全是自学的吉他或声乐,只有一位从小接受了系统音乐教育。无独有偶,曾凭借一首《离人愁》爆红于各大平台的李袁杰,在《明日之子2》的舞台上因弹不出导师要求的六级和声,被质疑缺乏基础乐理知识。

与之对应的是,互联网受众的需求和喜好也给予着神曲以广阔的生存土壤。第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年12月,网民群体的学历结构中占比最多的是初中水平,职业结构中排名前三的学生、个体/自由职业者和农村外出务工人员占据了50.6%的比例。尽管审美品位无法用明确的方式简单解释,但在普遍经验中它与文化程度、阶层身份有着不可分割的关系。

“中国的听众还是需要一段时间去接受更新鲜的音乐,我们(在听音乐上)的从众行为比较多。”张博文早年曾在鸟人艺术工作过一段时间,那是中国数字音乐早期最重要的平台之一,曾推出过《两只蝴蝶》《狼爱上羊》等一系列网络热歌。他对这一类音乐进行过比较系统的思考和研究,他告诉《中国新闻周刊》,网络歌曲大致呈现而且至少满足三个特点:“首先就是快餐化,有一个段落非常简单、朗朗上口,不是很长,片段的,容易让人记住;第二,不太具备高深的音乐性,简单的和弦套路,歌词具备一些简单的对比、排比;歌曲风格(基本是)流行抒情,有一些电子元素混搭或者看似很hip hop的元素,但旋律还是在流行抒情里。”

这些特点非常符合精神病学与心理学界对“耳朵虫”的定义。1979年,精神病学家科奈利乌斯·埃克特发现,一段20秒左右的循环音乐片段会自动进入听觉皮层,并于毫无意识的情况下突然开始在脑内不断重复播放。耳朵虫的持续时间通常为数小时至数天不等,在极端案例中也有长达数月的情况。

对于网络音乐的先行者而言,或许谈不上有多少规律性创作模式的运用。早期网络歌曲无论是否粗糙、廉价,大体还带有明显的创作个体性,很难轻易地在彼此之间找到太多相似或雷同之处,一首作品的流行前景也基本上无法预知。但在随后的发展过程中,至少两个关键节点启发并明确了最终的“统一标准”:2003年彩铃引入国内,不仅为歌曲的片段式传播成功探索出一个模板,也极大地开拓了网络歌曲的商业空间;2014年5月,筷子兄弟发行《小苹果》,作为电影宣传曲的策略性投放为网络歌曲提供了可主观把控的市场思路。自此,神曲不再只是“天上掉馅饼”的随机事件,正式迈向了可以人为制造的新阶段。而且带着事后视角去看,如今短视频的传播特征其实在这两个节点处已雏形初具。

2010年前后,智能手机开始逐步取代老式功能机,网络经济全面渗透进市场的每个角落。于是,已臻成熟的网络歌曲制作流程,在各种编曲软件、写词程序的辅助下,真正开始了工业流水线的批量生产。

乐评人郭小寒认识一些专门生产热歌的公司。她告诉《中国新闻周刊》,这些公司会通过算法得到包括旋律走向、歌词主题在内的数据分析,然后做成一份Excel表格,分门别类去到处收歌。“他可能会推100首歌,可能有一两个出来了就把所有成本覆盖了,你听到的就是这一两个火的。背后的生产逻辑都是算法逻辑。”已有的报道中,也有例子可以对此进行佐证:此次十大热歌中的《白月光与朱砂痣》《沦陷》《执迷不悟》三首歌的版权和演唱者都来自Hikoon Music,累计播放量超百亿次,其曲库中拥有超过56万首的音乐存量,未发行Demo近万首。该公司的官网首页设置了专属入口,只需注册账号便可上传作品,随时接受词曲投稿。

音乐人张博文也表示,自己的公司同样囤积了大量的歌曲。“实际上你们现在能听到的歌曲有可能都是我们两三年前的歌,我们会积累很多原始的作品,适当的时候再拿出来选择和修改。”包括他自己的创作也不例外,《错位时空》虽然在2021年才发行,实际却是他四年前的作品了。

成立于2018年的青风音乐也是一家规模化制作网络音乐的公司,词曲创作人祝何前年因为创作的《一笑江湖》成为爆款,被这家公司挖来做了签约作者。在这一次十大热歌的榜单中,《踏山河》《千千万万》两首歌都是他的作品。他向《中国新闻周刊》透露了一个更为意想不到的音乐生产方式:“一般新型的公司都没有那种传统的音乐制作人把关,公司都是为了赚钱的,不是为了制造什么高品质的音乐,只是为了制造爆款音乐,所以不需要音乐人来把关。这些公司基本上都会用到一个人工智能的数据库,把歌放进去,它会通过大数据分析出来这个歌能够达到一个什么样的热度。它有评级,如果级数太低的话,这个歌就不会发出来了。”

这几乎与创作不再有多少关联了,而更像是定制加工。“现在就是批量生产,一种风格的歌给你一个样本,你照着它的感觉整就行,一个月就产出很多。然后抽彩票,抽中哪个就是哪个。”祝何说。即便如此,祝何觉得还是比自己之前的处境好多了,从前的公司要求他一天写一首歌,每首歌只有几百块的报酬,为了生存,他只能把乱七八糟的东西硬堆到一起,但凡能听的就算一首成品。

这便不难理解为什么今天的许多神曲听上去都极为相似。网易数读曾对50首抖音热歌进行过一次统计,发现平均歌词的重复率高达85%,而用万能和弦、卡农和弦、1645和弦写成的歌曲在神曲中占比达73.33%。张博文告诉《中国新闻周刊》,他发现仅仅在网络歌曲的范围内做纵向比较,也可以发现相比以前,今天的音乐和声要更简单,唱法也更口语化。

对于个体创作者而言,行业性的机制首先是一种要求、一种强迫,但慢慢地也可能内化为一种自觉。据公开信息,2021年另一首爆款《星辰大海》的上线前夜,监制陶诗还在琢磨着后续营销方案,突然觉得原定歌词如果修改两个字,在短视频渠道会适配更多的应用场景。最终原本的歌词“会不会我们的爱,像星辰散落大海”,调整为了“会不会我们的爱,像星辰守护大海”,一个词的变化却精明地在歌曲原本的感情表达之外增添了一抹正能量的色彩。结果和计划的一致,短视频平台上的许多正能量内容都用了这首歌。

张博文在对流行元素和传播规律的关注与利用中,也形成了一套工作习惯。他每天上午都会坚持打开几大播放器,用两个小时快速有效地刷刷榜单,听一下国内外的所有歌曲,然后再坚持刷两三个小时的短视频,一些好的素材会记录下来,准备将来用在自己的作品里。“我一直在这个行业维度里思考,特别这两年短视频时代,音乐是快消品,我怎么能够快速地让歌曲片段在短视频平台上有更多的可玩性。”不过他也坦言,尽管有规律可循,依然无法百分百保证写了就一定会火。

既然标准化生产也无法做到万无一失,“复制”就成为利益最大化的最后一道保险。这里所说的“复制”一般包含两种情况。一种是合法授权情况下进行的翻唱,目的是在短时间内使一首歌曲形成规模性的传播效果,制造流行假象以带动其成为真正爆款,比如2019年,歌手陈雪凝那首吟唱着“若不是你突然闯进我生活”的《绿色》上线时,由版权公司牵头,整合了12家MCN,同步以近千位网红KOL的“再创作”形成推广矩阵;有些翻唱则是为了充分放大爆款歌曲流量,或对未火歌曲进行再度推广的尝试,比如Hikoon Music官网标出的签约艺人可享受权利中明确说明,公司体系内所有已发行歌曲的翻唱都正版化。其创始人彭欢曾在采访中坦言,因为制作门槛的降低,音乐推广渠道的自媒体化,导致歌手的更新频率太快,对于版权公司来说,歌手已经不能保证歌曲的流量,所有因素不可控的情况下,唯一可控的只有内容本身。

另一种复制则是带有侵权性质的“洗歌”,即一首歌爆火之后,迅速套用其歌曲结构,在某些段落对词曲表达方式做少许修改后变为一首“新歌”。比较知名的例子莫过于去年横扫各大音乐App榜单、衍生几十亿次短视频播放量的《删了吧》,在其上线之后的二十几天里出现了多达16个版本的同名歌曲,这些同名歌曲有的“词曲唱”全部换人但旋律、歌词极为相似,有的演唱者姓名与原唱“许佳豪”只有一字之差,有的则是毫无关联的“同题作文”。

一个更极致的例子是被称为“洗歌第一人”的宋孟君。2016年,乐评人邓柯曾在微博上公开指出其歌曲《一厘米的距离》抄袭周杰伦的《夜曲》并且进行了刻意降重,此事在网络发酵一时后不了了之。2017年,宋孟君拉来投资组建公司云猫文化,以月发行30~60首的速度批量生产音乐,其署名为词曲、演唱或制作人的《学猫叫》《123我爱你》《让我做你的眼睛》《私奔》《李白》《一百万个可能》等均疑似抄袭同名原版歌曲。据自媒体“娱乐资本论”报道,该公司实行24小时工作制,利用实时舆论热点检测系统不间断地为歌曲生产捕捉热点词,从写歌到上线最快仅需要4个小时。中国青年网的报道中则透露,2018年仅宋孟君个人歌曲在酷狗音乐的播放量就有9.2亿,下载量808万次,如果平均两元一首下载,可获得1600万的收益,其公司艺人有严格的KPI考核和打卡制度,工资十万保底,成绩好的可达数百万。

类似的例子不胜枚举,如今在随意一个平台上输入任何一首爆款歌名都可以检索出无数版本,普通路人很难看懂哪一个才是原版、谁才是原唱。不同于传统唱片公司打造艺人作为商业品牌,如今的一些音乐和版权公司,只是在贩卖一件件单独的音乐商品,只要有流量,谁来演唱并不重要。这也就是为什么很多时候我们只闻其歌不知其人,甚至许多歌手的资料根本无处搜寻——他们没有真实姓名,没有真实面容,也没有真实的只言片语,在不可触摸的虚拟空间里只是一个虚拟的代号、一个工具化的声音——或许连声音都被工具修饰过。

华语音乐真的完了吗?

1995年出生的祝何,大学本来学的是土木工程。这并不是一个就业前景很差的专业,只是他不喜欢那个行业。所以他决定转行做音乐。工作之外,他从来不会触碰任何短视频App,有意让自己与那个氛围切割开,“因为那个东西一旦上手很难停下来,没办法保持清醒。”他也很少去听华语音乐,更喜欢日本的摇滚,最近两年最常听泽野弘之和米津玄师。他想成为像周杰伦一样的音乐人,不光自己的本事过硬,也能让大众认识到新的音乐体系。不过眼下这只能算一个遥远的梦想。

张博文每天也在纠结。“我所会的音乐风格和我制作的音乐风格都有雷同性,我又不能去掉,去掉的话对我的资本不负责任,但同时如果我的作品同质化太严重,大家也会骂。”他说这是自己下一个十年要去挑战的问题,但无论怎样,作为职业音乐人还是得想办法挣钱,挣钱就得迎合市场。

接受《中国新闻周刊》采访时,因为《空空如也》而爆红的歌手胡66刚刚上完公司为她安排的声乐课。虽然很小就喜欢唱歌,还登上过家乡的电视台,但她从未接受过任何音乐训练,家里也没有支持过她,在酒吧做驻唱歌手的时候,父母还很排斥。所以她很珍惜现在的学习机会,她笑着说公司对自己没有什么形象上的要求,只是想让她唱功更扎实一点。经历过《空空如也》和《浪人琵琶》的爆红,差不多两年没有再火起来的作品,她却觉得现在这种不温不火的状态挺好,反而可以静下心来好好充实自己。接下来她的规划会更多侧重于线下演出,希望更多的人可以听到自己真实的声音,至于能走多远她没想过也想象不了。“因为现在就是快餐时代,大家喜欢的东西可能很快不记得了。”

一直把自己称作“爱音乐的小孩”的歌手陈雪凝,也不太能接受如今市面上的一些音乐,前些天跟朋友去KTV,她感觉自己可能已经跟不上最新的网络热歌了。不过她多少还是怀有对网络的一丝感恩,毕竟自己是从那里被大家认识的。在《绿色》《你的酒馆对我打了烊》火了以后,有专做热歌的公司邀请过她,被她拒绝了,“如果有一个人为了生存,跟着这些公司去创作,没有真心真感受的作品挺可怜的,作品也是冷冰的。”如今签约少城时代的她,在知名台湾音乐人廖伟杰的制作下已推出了多首新单曲,而且基本都坚持着自己写词写曲。最近,她喜欢上余秀华的散文和诗,说没准以后从那本《摇摇晃晃的人间》里找到某个灵感,做一回二次创作。未来,陈雪凝希望自己能在保持风格的同时,向其他音乐类型更多地去拓展,但也意识到自己可能存在的局限。“我从小都是听流行歌长大的,不可能写一些什么实验性的东西出来。”她说。

其实,网络歌曲和网络歌手皆非原罪。就像乐评人李皖对《中国新闻周刊》说的,网络音乐只是一个传播渠道而已,所有音乐类型理论上都可能会在上面出现。决定性的关键因素在于价值追求指向哪里。

网易云音乐的前员工刘颖告诉《中国新闻周刊》,即使围绕爆款的行业格局中也存在两种不同思路。“一种就是那种每个人被要求写几十首,看哪首能火;另外一种还是偏向做艺人,希望把流量引到人上。”他以做现场演出出身的SAG舞台艺术工作组为例给出了进一步的解释:“他们签了花粥、邵帅,也是流量代表。SAG签他们,一部分是因为他们火,但他们跟艺人聊的时候不是为了爆款,而是要做更好的音乐。所以花粥他们当年特别火,之后就再没有爆款了,也跟这个公司有关系,就是你不火也没事,但是你接下来的歌至少得是他们认为有质量的。”

同时,为了打造差异化的市场形象,各家流媒体音乐平台其实也都开辟了旗下的品牌工作室,在不同音乐类型中挖掘和扶持原创力量。不过,刘颖有一点担心,数字音乐独家版权反垄断政策的实行,有可能会减弱这种差异性,反而形成新的同质化。“政策没出来之前,为了规避没有版权这个事实,只能偏向于推荐更多的自有版权内容。政策推出之后,大版权(注:行业内对诸如滚石、索尼这些版权方作品的俗称)都可以买了,平台肯定要让这些版权带来更多收益,不可能买来不推荐。”

担心归担心,结果如何没人可以说得准。至少当人们的目光从单纯的神曲身上稍作抽离时,可以发觉一切没有想象得那么糟。况且,8.88亿的短视频用户规模占据了网民整体87.8%的比例,证明短视频的红利已经见顶,加上对算法机制日渐积累的厌倦,最终都将汇聚成下一次互联网变革的决定力量,到那时网络歌曲的面貌也必然会随之发生无法预估的变化。在这之前,张博文认为需要等待大部分听众的觉醒,当他们的耳朵越来越刁钻,资本市场就会开始思考新的碰撞了。

在网络空间之外,华语音乐也仍旧照常生长着,唯一不同的是流行音乐这一概念已经发生了根本性的改变。

2000年左右,李皖就意识到今后再没有大众流行音乐这种东西了。“现在的音乐具有一种无中心化的特点,目前的现状就是无数的小众流行。”在对每一年音乐作品的持续关注中,他认为严肃音乐依然存在,认认真真出专辑的大有人在。“这些年虽然说是低潮,但底下涌动的力量一直都持续着。今天的好的音乐,可以拿出一堆作品跟当年的周杰伦孙燕姿比,一点都不差。只是你不知道。”

这里的“不知道”,是媒介变革带来的渠道分流的必然结果。乐评人郭小寒也认同分众是一个潮流,但她同时觉得这种分众里也开始慢慢产生了重合和合并,“比如一些偶像音乐人出现一些独立的气质,一些独立音乐人因为受众变大,也开始具有流行的气质。”

事实上,类似“华语乐坛完了”的论调始终伴随着中国流行音乐。如今被捧上神坛的周杰伦,当初因为怪异的风格而判定为乐坛的衰落;世纪之交乐坛迭代的前夜,青黄不接、失去活力成为彼时的焦虑所在;再之前的四大天王,一开始也被认为是乐坛对偶像化的投降……然而华语乐坛一直活着,活到了这个网络热歌时代,也将活过这个时代。或许有一天出现陈雪凝所想象的一种情况也未可知:“《流浪地球》里达叔的角色在未来世界听着《海草舞》,网络热歌有可能是会带给我们一些专属于某一个时段的情感记忆的。”

四年前,当《坠入无底深渊》那组文章写到最后时,李皖用了这样一句话作为结束——

“飞鸟仍在飞,群鸟仍在纷飞,翅膀下的空气还在减少,变得就快要没有了。群鸟会完全地掉下去吗?不会。”